博物館が起こす気候アクション: 国立自然科学博物館特別展『気候アクション−−この地球沸騰時代に』を例に

作者紹介:葉鎭源(ヨウチンゲン)

台湾の国立交通大学情報工学研究所博士。現在、台湾台中市内の国立自然科学博物館で、収蔵品管理運営と情報担当の副研究員及び図書情報課課長を兼任している。

施設紹介:国立自然科学博物館

台湾台中市の中心部に位置する、国立では最初の科学博物館である。自然科学を生活と関連づけた最初の博物館でもあり、常設展示は多様性に富んでいる。主な展示エリアは宇宙劇場、立体劇場、科学センター、生命科学エリア、地球環境エリア、人類文化エリア、植物園などで、豊富な内容には教育的意義が込められている。年間平均300万人ほどの来場者があり、台湾の自然史博物館としては最も人気がある。

博物館が起こす気候アクション:国立自然科学博物館特別展『気候アクション−−この地球沸騰時代に』を例に

序文

2023年は有史以来最も暑い年だった。2024年6月までに、世界の平均気温は13カ月連続で同時期の最高を記録し、そのうち12カ月は、産業革命前より1.5°Cも高かった。2024年7月22日には1日の平均気温が17.16°Cに達し、再び記録を更新した。これらのデータは、数字による表示というだけではなく、人類が厳しい挑戦に直面しているという警告である。

産業革命以降の人間の活動は、温室効果ガスを大量に排出し、地球温暖化と気候変動を引き起こした。極端な高温が起こり、熱波や干ばつ、豪雨などの異常気象が新しい日常になりつつある。気候変動は急速に、かつ深い影響を及ぼして私たちの世界を変えており、人類社会や生態系及び自然環境に不可逆的な衝撃をもたらしている。

気候変動は多重に国境を超えて影響を及ぼす複雑な問題であり、人類の生存と持続的な発展に関係する、現代で最も重要な課題の一つである。博物館は、文化と教育の重要なプラットフォームとして、社会変革を導く潜在力を持っている場所なので、展示や教育活動、公共参加などの形を通じ、参加可能な方法によって、具体的に分かりやすく気候変動などの複雑な課題を提示し、大衆の認識を高め、共感共鳴と理性的思考を刺激し、対話と実際の行動を促すことができる。

国立自然科学博物館持続可能な社会への取り組み

国立自然科学博物館(以下“科博館”と略す)は、長い間、環境問題に関心を寄せてきた。特別展や教育活動を通じて、国連の持続可能な開発目標(SDGs)に積極的に繋がる形で「持続可能性実現へ尽力する」ことを使命とし、2022年ICOMプラハ大会で採択された博物館の新しい定義に応えた。現在、台湾で最も影響力のある博物館の一つとして、前向きな変化を促している。

2024年、科博館は「環境の持続可能性と気候変動の実態、そして生態系の保護」をテーマに、年間三部作にわたる特別展を開催した。第一部は『材か、材ではないか、木の物語』と題し、木の特性と多様性、そして環境と生態におけるその重要な役割を探求し、森林資源の保護を提唱した。第二部『ボルネオへ前進:私たちとボルネオの距離』では、ボルネオが直面する問題や変化に焦点を当て、自然環境と多様な民族との共存を探った。フィナーレとなる第三部『気候アクション−−この地球沸騰時代に』では、インタラクティブミュージアムを設置し、地球温暖化と気候変動がもたらしている変化の影響を提示して改善のチャンスを探り、参観者に反省と実践を促した。

これらの展示は、異なる角度から人間と生態系と自然環境の関係を探求し、人々が環境と社会の持続可能性に関心を持つこと、そして実践することを促した。科博館が、社会課題を提唱する上で、積極的に貢献できる場所であることが示されたと言える。

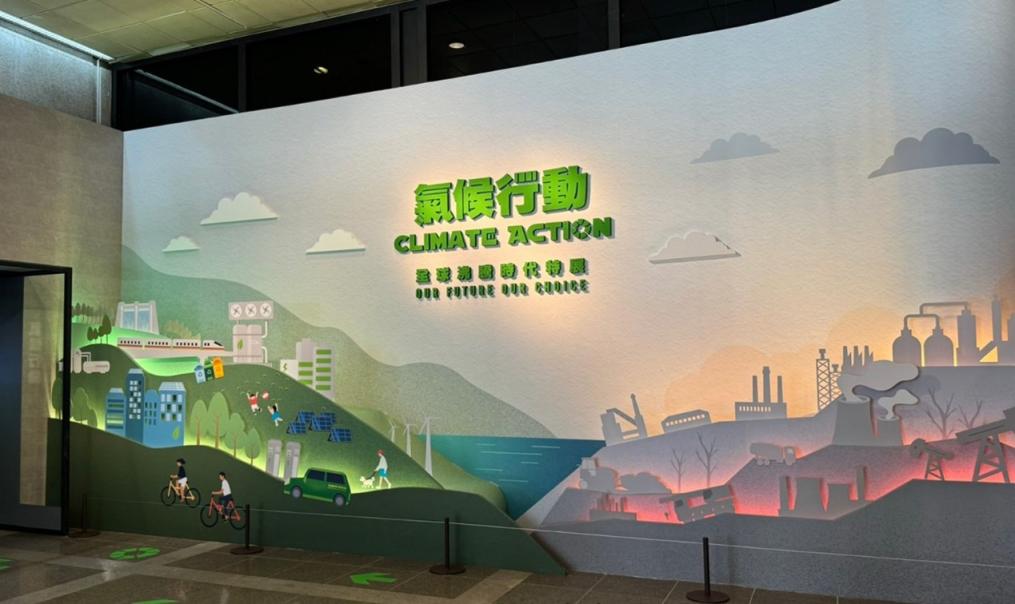

特別展『気候アクション−−この地球沸騰時代に』メインビジュアル

特別展『気候アクション−−この地球沸騰時代に』:様々な参加型展示による気候課題の提示と没入体験による行動意識の喚起

特別展『気候アクション−−この地球沸騰時代に』では、マルチメディアを導入したデジタル展示や没入式展示を設置したり、革新的なデジタルインタラクティブ技術を融合した実体造景の中で展示物と標本とを組み合わせたりして、参観者に虚実が融合した新しい観覧体験を提供している。この展示の目的は、様々な視点から気候変動の問題を探求し、科学的事実と世代を超えた影響から実現可能な緩和策と調整行動までを網羅することで、未来に希望を抱いてもらい、気候変動は未来ではなく現在の脅威であることを強調することにある。展覧会を機会に人々が繋がることによって、持続可能な未来に向けて共に努力し、積極的に行動することへの期待も込められている。

展示の最初には、「強靭な未来への選択」をテーマに、工業化時代の人類活動が地球温暖化を引き起こしたことと、気候改善への取り組みがもたらす強靭な未来を比較し、気候変動に直面した現在にできる選択を伝えている。展示エリアは「序曲」、「気候変動を認識」、「生態系の危機」、「気候的危機」、「私たちの世界の転換期」と「ネットゼロ世界を共に作ろう」の6つのコーナーに分かれており、それぞれ異なる展示技術と参加型展示を用いて参観者に認知と理解を深めてもらうことができる。出口には、アーティストの林嘉貞(リン・ジアジェン)さんのビデオが3つのチャンネルで放映されている。「崩壊した景観:他の面と同じ面はない」というビデオでは、視覚と聴覚の両方で、変化する環境における人類の現在の状況を再考することができる。

各展示コーナーの特色:

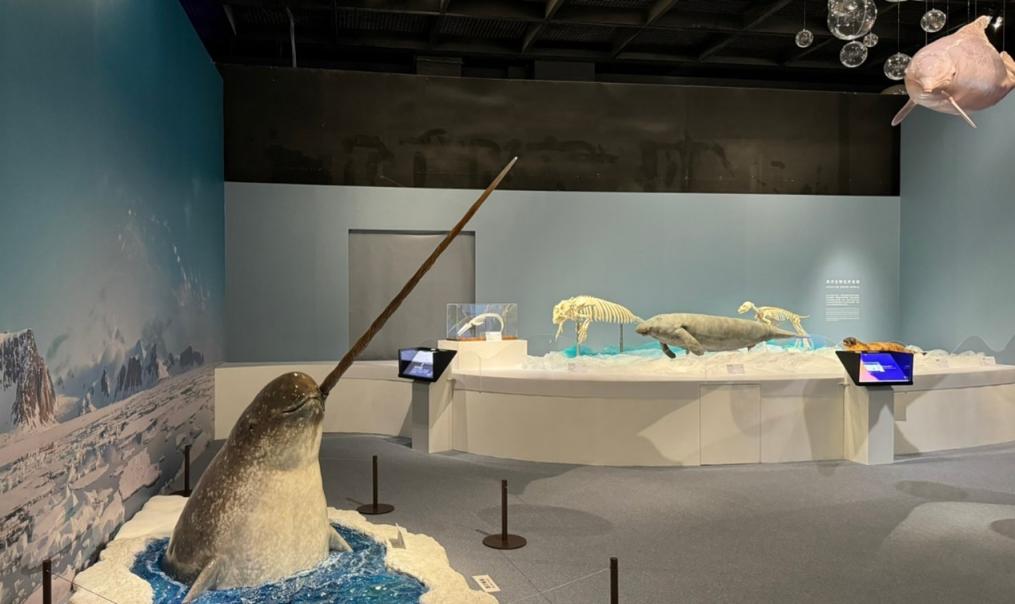

- 「序曲」では、北極圏の大画面が円弧型スクリーンに広がり、参観者は、あたかも砕氷船に乗っているかのような感覚でオーロラとクジラの群れの美しい景色を見ることができる。その後、巨大なプロジェクションマッピングにより突如として極地の雨と氷河の崩壊が映し出され、気候変動への警戒を一層深める気持ちを呼び起こす。

- 「気候変動を認識」のコーナーでは、プロジェクションマッピングとデジタル実験装置を使って、気候変動の科学原理と温室効果が生物の生存にとって大きな影響を及ぼすことを感覚で理解することができる。同時に、覗き穴から見るマルチメディア展示を通じて、地球温暖化による極端な気象状況の頻発と悪化の因果関係を全体的に把握することができる。

氷河崩壊プロジェクションマッピング

気候変動を認識するプロジェクションマッピング

- 「気候的危機」のコーナーでは、科学的報告とデータを体系的に処理して気温上昇により起こりうる状況を明らかにし、気候変動が世界と台湾に及ぼす具体的な影響の分析を経て、多層映像ディスプレイを使って展示している。特別に設計された模型は、インタラクティブ装置によって参観者が直接触れることができるので、人間の活動と温暖化の因果関係を直感的に理解することに繋がる。さらに4Kパノラマ・イマーシブ・シアターでは、参観者が一人称の視点で極端な天気による災害の衝撃を没入体験することができる。

モデルのインタラクティブエリア

極端な天気劇場

- 「私たちの世界を逆転する」は、国際社会と科学界が地球温暖化を食い止めようとする努力を振り返り、インタラクティブライト彫刻壁で気候変動に対応する緩和と調整行動を示す。同時に、ARを利用して、台湾2050ネットゼロ転換への経路を紹介する。観客は「ネットゼロ・グリンライフ」のデジタルインタラクティブゲームに参加し、日常生活で炭素削減行動を実践する方法を体験することができる。

台湾2050ネットゼロ転換への経路をAR体験

「ネットゼロ・グリーンライフ」のデジタルインタラクティブゲーム

- 「ネットゼロ世界を共に作ろう」では、参観者が受け身の姿勢を積極的な行動に変えることを目指し、参加型芸術創作を通じて気候行動に対する声を表現できるようにしている。展示エリアには超大型インタラクティヴウオールがあり、参観者に希望ある未来を共に作ろうと語りかけている。さらに、レコーディングスタジオでは、参観者が気候行動への意欲をコメントし、AIを通じて無二の絵画に変換して残すことができる。この革新的なインタラクション方式は、参観者の参加意識を高めるだけでなく、その行動意識を具体化することで、社会と結び付く力を与える役割を果たす。

交流による多彩な未来を描く

人々の声をAIで絵画に

「気候アクションミッション」というゲームを設計して展示に加えてあり、参観者はQRコードをスキャンしてゲームに参加することができる。アプリを起動させ、漫画のストーリーに従って展示場を探索し、ミッションをやり遂げてカードが集めるゲームである。これは若者の興味を引くだけでなく、親子の交流と共学において豊富な素材を提供し、世代間のコミュニケーションを促進することに繋がる。参観者は楽しみながら気候問題を学び、思考を深めることによって、自然に気候アクションの概念を心に根付かせるようになる。

特別展『気候アクション−−この地球沸騰時代に』は、2024年7月10日から2025年4月13日までの予定だが。今回の展示はまた、アメリカ国際賞協会(IAA)が開催した2024年第2期ミューズデザイン賞(MUSE Design Awards)でも認められ、銀賞と金賞を取っている。

博物館が起こす気候アクション

現代の博物館は、次第に市民参加と社会行動を促進する重要なプラットフォームへと変わりつつある。気候変動に直面する現在、博物館はその資源と影響力を駆使して触媒と言える役割を発揮し、社会に向けて、力を結集して気候危機に共同で対応するようにと促すことができる。

まず、博物館は革新的な展示企画によって、複雑な科学知識を分かりやすく興味深い形で提示すことで、異なる背景と年齢層の参観者が理解し合って共感できるようにしている。特別展『気候アクション−−この地球沸騰時代に』では、様々なデジタル機器による相互作用と虚実融合の没入体験を通じ、参観者が気候問題の真実と緊急性を感じ取り、調整行動を起こす必要性を深く理解することに役立っている。この展示は、自発的に参加するという参観者の行動意識を刺激したと言える。

次に、博物館で様々な教育活動と参加活動を企画したことが、大衆の気候問題に対する認識と参入感を深めることにつながった。展示の中の「気候アクションミッション」、「ネットゼロ・グリーンライフ」、そして「ネットゼロ世界を共に作ろう」などのコーナーでもたらされた相互作用は、その成功事例である。これらの企画は、参観者が直接参加して個人と集団行動の意義について認識を深めることに繋がった。ほかにも、展示の解説や風景写真展、映画鑑賞会、テーマ講演、テーマ書籍展、科学教育活動、大学と政府機構との協力によるネットゼロ講座とフォーラム等、一連の活動を展開したことで、市民に様々な探究の場所や、対話と行動による参加型プラットフォームを提供することとなった。

第三に述べたいのは、博物館の社会的影響力を、様々な団体の協力を通じてさらに拡大することができるということだ。この特別展は、科博館と教育部(日本の文科省にあたる)、環境部及び台中市環境保護局による合作の成果でもあり、国立台湾師範大学の持続管理と環境教育研究所の協力が得られたことで、展示内容の専門性が保たれた。特別展はまた、台中市が市内の高校と職業学校、中学校、小学校及び環境保護教育ボランティアなどの団体を招待したことで、その影響力をキャンパス及びコミュニティに深く浸透させることとなり、より広範な社会に影響を及ぼした。

そのほか、博物館自身の実践も、気候行動を推進する上で重要だとしてリンクされた。科博館は、日常の運営の中で省エネやリサイクルなどの措置を積極的に推進し、政府の「ネットゼロ転換」政策に対応して炭素排出に関する調査を進め、炭素削減策の改善を進言している。

結論

気候変動に直面する現在、博物館という場所は、社会にこの問題に提示して市民に対話と実践行動を促す役割を担うことができる。特別展『気候アクション−−この地球沸騰時代に』は、複雑な知識と問題を分かりやすく解説し、相互作用性と感覚的体験に富んだ革新的な展示形式を駆使して展示することに成功し、参観者が全身で感じ取るうちに気候変動に対する認識を深め、さらに行動を起こす必要性を考えるように促した。そして、この特別展は、気候問題に対して行動を起こすことを呼びかけただけでなく、科博館の社会的行動の実践と影響力を示すことにも繋がったと言える。