展覽名稱:《真誠守護:紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事》 展出日期:113年9月24日至114年10月26日 展覽時間:週二至週日 09:00-17:00 展出地點:國家人權博物館 白色恐怖景美紀念園區兵舍六 從113年9月24日展出至114年10月26日, 觀眾將可在展覽中欣賞《懷唐伊發生了什麼事》、《毛利人禁止進入》、《土地遊行》、《菲娜:土地抗爭之母》、《使命灣:第507天》等多部珍貴影片。 展覽從毛利人登陸紐西蘭這塊土地開始談起,介紹居住在「長白雲之鄉」的毛利人於 18 世紀起面臨歐洲墾殖者的移入,彼此展開貿易、合作和衝突的多重互動。毛利人雖曾試圖透過簽署獨立宣言及懷唐伊條約來維護主權,卻仍在英國殖民治理下經歷土地、語言及文化的快速流失,在經濟與社會層面都遭到不平等的歧視性對待。主軸包括「毛利之地」、「在翻譯中流失的主權」、「壓迫與抵抗:風起雲湧的毛利社會運動」、「未竟的歷史正義之路」四大單元。並透過多部銀幕敘事作品,包括劇情片、紀錄片和影像報導,展現毛利人在面對殖民創傷與不義時,不只是爭取體制內的道歉、賠償與和解,更致力從毛利文化價值的基礎上訴說真相。

當期活動

《觸聽記憶現場》邀請您放慢腳步,在視障藝術家許家峰老師的帶領下,重新認識那些曾被噤聲的故事。我們將以口述引導、可觸摸的物品、聲音與情境氛圍,帶領您「觸聽」這段威權時期的記憶片段。除了獨特的導覽體驗,我們也特別規劃了從業人員專場的「文化近用實務講座」,邀請許家峰老師與三明治工共同創辦人謝若琳,分享如何透過設計與實務經驗,提升博物館對障礙者的友善度與參與機會。 報名連結:報名表單 從業人員專場 日期:7月18日(五) 時間:13:30 -17:00 地點:國家人權博物館 對象:博物館或文化平權相關團體(國際人權博物館聯盟-亞太分會之會員優先) 內容:文化近用實務講座、導覽體驗交流 一般大眾場 日期:7月19日(六) 時間:14:30 -16:45 地點:國家人權博物館 對象:一般大眾 內容:導覽體驗交流 導覽人及講座分享人介紹 許家峰/視障藝術家、劇場人、評論人 身為一名中途全盲視障者,透過聲音與空間的互動及其敏銳的感官知覺感受,為其創作與評論書寫的主要方向。現任空表演實驗場 駐團團長、滯留島舞蹈劇場 舞蹈口述影像指導講師、高雄市立美術館非視覺導覽志工培力講師,藉由不同藝術共創經驗與文化平權推廣等合作,期望障礙者在參與藝文活動與創作時,開啟更多元的視角與討論空間。 謝若琳/三明治工共同創辦人 三明治工成立於2012年,名稱源自「三名志工」的諧音,也像三明治裡的餡料,夾在兩片麵包之間,扮演橋梁與黏著劑的角色。我們總是在各種夾層中工作——主流與邊緣、創造與照顧、夢想與現實之間。透過藝術與設計,讓微小但真實的聲音被社會聽見、被看見。 共同創辦人謝若琳自2017年起製作第一本展覽易讀手冊,至今已累積執行超過40件不同主題的易讀手冊與服務。曾擔任衛福部易讀指南手冊顧問、國立故宮博物院兒童暨青年事務推動諮詢會委員。

展出日期:113年11月13日(三)-114年10月12日(日) 展覽時間:週二至週日 09:00-17:00 展出地點:國家人權博物館 白色恐怖景美紀念園區 兵舍六 依據《中華民國憲法》第10條規定,「人民有居住及遷徙之自由」。 受國共內戰的影響,陸續有大量的中國大陸人士到台灣,為了避免大批人口入境,衝擊台灣社會,1949年2月宣布強化台灣的入出境管控。民眾必須有「正當理由」,經政府核准後,才可入境或出境。這種嚴格的入出境管制,在5月20日台灣開始戒嚴後變本加厲,1949年底政府遷台後更是逐漸制度化與系統化。「黑名單」就是在這背景下,成為政府侵害人民基本權利的手段之一。 「黑名單」是一種透過限制人民的居住及遷徙之自由,作為限制人民言行的手段,特別是針對海外台灣人,台灣人在海外一旦被指控發表不利於政府的言論、參加反對政府的政治活動或者僅是閱讀相關反對言論的刊物,都可能成為「榜上有名」的「黑名單」。 本次展覽以黑名單制度為核心,期望民眾透過展覽了解黑名單的制度與運作方式,進一步認識威權統治時期對於人民自由的迫害,以及當時許多海外被剝奪返鄉權利的台灣人如何想方設法「突破封鎖線」闖關回台。 在許多人的努力下,台灣終於走出「黑名單」的時代。

「自由的靈魂vs.獨裁者:臺灣言論自由之路」 展出時間:111年4月7日-113年4月7日 地點:中正紀念堂管理處1樓常設展廳( 臺北市中正區中山南路21號) 定時導覽:每周六、日下午2時自由參加(請於中央通廊服務台集合) 以臺灣言論自由進程為主軸,依據1945年至今的歷史脈絡,呈現臺灣從人權黑暗到自由民主的艱辛歷程。 活動內容介紹 1945年10月,國民政府接收臺灣後,陸續發生不少政府侵害箝制人權的狀況。1950年6月韓戰爆發後,在美方經濟與軍事援助下,蔣中正總統強化威權體制,使臺灣言論自由更遭打壓,直到1987年解嚴以及1991年終止動員戡亂,「非常體制」才大致告一段落。不過對言論自由而言,則是在1991年廢除《懲治叛亂條例》、1992年修改《刑法》100條後,臺灣人民才得以免於言論叛亂的威嚇,言論自由始獲保障。 時至今日,臺灣已成為東亞先進的民主國家,對於言論自由的保障也名列前茅。而我們唯有透過回顧過去,才能理解臺灣的現在,進而展望未來。「自由的靈魂vs.獨裁者:臺灣言論自由之路」展覽以臺灣言論自由進程為主軸,依據1945年至今的歷史脈絡,分述以下單元,呈現臺灣這段從人權黑暗到自由民主的艱辛歷程: 一、言論箝制體制的形成 二、1945-1949年臺灣媒體浩劫與「四六事件」 三、1950年代《自由中國》與不分省籍的奮戰 四、1960年代言論窒息下無畏的身影 五、1970、1980年代黨外集體行動的挫折與突圍 六、1987-1992年最後一哩路的犧牲與衝撞 結語、新時代的挑戰

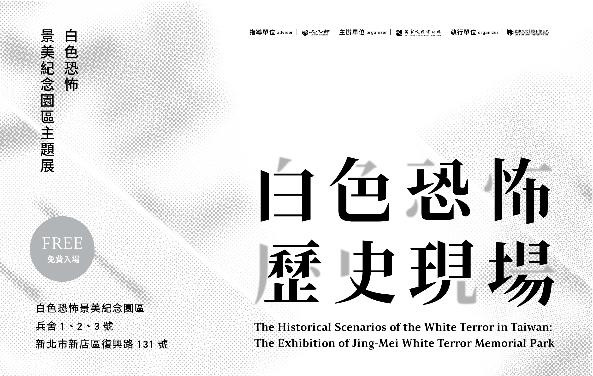

國家人權博物館作為亞洲第一個座落於昔日不義遺址的人權博物館,自2018年成立以來,以「人權」為核心價值,進行空間復原與再現,並打造為持續對話與反思的場域,是人權館推動轉型正義的一項重要任務。 景美園區主題展依循著「人權」與「空間」,承擔多樣的功能,它具備知識性,促進社會大眾認識威權統治;對話性,讓彼此互不相容的意見,可以在展場當中獲得溝通的機會。展覽具有以下三個特色:首先它是人權館針對近年白色恐怖複雜歷史的研究與精煉,提供參觀者一個結構性、脈絡性的介紹;再者它是一個以人權觀點為基礎的展覽;最後它試圖引導觀眾在認識威權統治的人權侵害後,能與當代產生連結的反思。 展覽地點:國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區 兵舍1、2、3號 展覽時間:週二至週日 09:00-17:00

最新消息

年度主題介紹 延續2024 年「文化的軌跡——文化價值的辯證:對話與實踐」的討論,本次國際學術研討會提出「文化MBTI」作為一種跨學科的思考框架,進一步探索文化在當代表現中所展現的多重面向與路徑。MBTI 是一種個體性格分類工具,分析個體如何認知世界並做出決策。MBTI 強調多元性與個體差異,而文化本身亦是多重維度相互交織而成的產物,如果將文化視為一種具適應性與生成力的性格型態,有助於跳脫單一視角,從不同維度與跨域路徑理解文化如何在多元處境中形構與變動。本研討會透過Multiple(多重)、Bridge(橋接)、Transformation(轉變)與Identity(認同)四大主題,剖析文化如何在不確定的時代中形成動態軌跡,重新思考文化政策、治理實踐、機構管理與未來發展的可能方向。 徵稿子題 子題一:文化 Multiple|文化治理的多重樣態 文化 Multiple 討論針對當代文化治理進行批判與創新思考,在文化治理與平台運作日益去中心化的趨勢下,文化詮釋的權力正持續轉移,意義的建構也從單一主體轉向多元參與者之間的動態協商,重新形塑文化話語權的運作方式。 子題二:文化 Bridge|文化價值的橋接與重組 文化 Bridge 以文化作為「橋接」的方法,探討文化如何在複雜的生態系中保持其創意本質與社會意義,討論藝術機構與藝文組織如何在市場機制與文化價值之間尋求平衡、如何在不同治理場域如(城市、文化機構與博物館)打造文化品牌以行銷文化價值。 子題三:文化 Transformation|文化生態的轉變與共構 文化 Transformation 探討文化如何在轉型中發揮創新驅動的力量,並在複合壓力中尋找新的協作模式。 子題四:文化 Identity|文化認同的敘事與想像 文化 Identity 以認同的「敘事」與「想像」為切入點,重新思考文化如何作為社會溝通的媒介,在權力關係與價值體系之間,塑造或解構對身分的理解與歸屬感。 子題五:文化 MBTI 文化 MBTI 不僅關注文化作為制度與價值系統的變動,亦關心作為實踐者的文化勞動者如何應對不穩定的工作型態、日益模糊的勞動邊界,以及創作自由與經濟壓力之間的拉扯。 子題六:開放議題 Open Topics 作為一個延伸與突破「文化MBTI」框架的場域,開放議題歡迎來自不同學術領域與實踐現場的參與者,提出具有實驗性、跨領域性與批判性的觀點,回應文化變動過程中所產生的新問題與新現象。 子題七:新思維,新方法 Approaches 因此,本研討會特別設立「Approaches」子題,鼓勵來自不同學科背景的研究者、實務工作者與創作者,以非傳統論文或非代表性理論(Non-representational Theory, NRT)的形式,探索研究藝術管理與文化政策的新方法。 子題八:文化人權的亞太觀點 文化的軌跡國際研討會今年邁入第19 屆,秉持推動國內外學術交流、深化文化理解與實踐的初衷,致力於拓展臺灣與全球在藝術管理與文化政策領域的對話空間。本次會議與國際人權博物館聯盟之亞太分會(Federation of International Human Rights Museums- Asia-Pacific, FIHRM-AP)合作,探討亞太區域特殊的文化脈絡與人權處境,從人權、勞動、公平與表達自由等價值出發,思索文化組織在當代社會中所承擔的民主責任與倫理想像。本次會議特設子題八「文化人權的亞太觀點」,鼓勵從子題一到五中探討文化人權相關議題。 *主辦單位:國立臺灣藝術大學人文學院藝術管理與文化政策研究所 *會議日期:2025 年11 月21 日(五)–22 日(六) *會議地點:國立臺灣藝術大學教研大樓10 樓國際會議廳 更多資訊請參考「2025 文化的軌跡研討會」官方網站:www.amcp2025cts.com

無聲的侵蝕:博物館與環境正義 編輯的話 當今劇烈環境變遷與極端氣候對社會、經濟和環境方面造成了壓倒性的影響,如何透過博物館與敘事的力量,善用資源及工具,提升大眾對環境危機的認識,已成為當前應對環境和氣候議題的重要課題與公共責任。 本期以「無聲的侵蝕:博物館與環境正義」為主題,探討博物館與資料館如何發揮教育及推廣優勢,提升大眾對於環境汙染及氣候變遷的意識,促進反思與對話,並激發積極行動的可能性。此外,在氣候變遷的議題上,視覺敘事展現出影像強大的號召力與情感力量,有效喚起外界對當地氣候危機的關注。 新訊〈水俁病歷史考證館的推廣實踐〉,聚焦於日本水俣病中心相思社的教育推廣計畫,藉由照片工作坊及故事,引導參與者認識水俣病的歷史,思考環境災害背後的問題,並透過交流促進參與者對環境議題的理解與思考。 第二篇新訊〈氣候危機時代的視覺敘事力量〉介紹荷蘭諾爾基金會發起的「看見氣候危機」計畫,邀請來自東南亞各國共12位的影像敘事者,透過影像紀錄氣候變遷帶來的破壞與挑戰,進而喚起公眾對環境變遷與人類命運交織的關注。 由國立自然科學博物館葉鎭源副研究員撰寫的專文〈博物館的氣候行動參與:以國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展為例〉,從博物館視角出發,探討如何透過虛實融合的展覽形式,將氣候變遷的抽象議題具象化,讓觀眾感受到氣候危機的緊迫性,進而促發行動的力量。 在面對這場無聲卻持續蔓延的環境侵蝕中,如何透過多元的實踐方式,共同推動改變,為環境與土地創造更具正義性的未來。

頑固的抵抗:戰火與衝突下的博物館 編輯室的話 亞太區域因其地緣和政治環境的複雜多變,頻繁發生區域衝突及人權侵害等事件,因而不斷面臨著流亡與移動的命運。他們的故事,藉由藝術展覽、與博物館合作、策動社群的力量,被記錄和傳播,展現出強韌而頑固的決心,這些合作有時來自典型的博物館機構,也有個人發起的非典型博物館。 本期五篇文章,分別談及緬甸、西藏、香港、柬埔寨為抵抗人權壓迫而起的計畫,不僅揭示了戰火與衝突下博物館的堅韌與創新,更呈現了這些機構如何成為流亡者與受壓迫者的聲音,透過藝術與記錄,為歷史留下痕跡,喚起更多人的共鳴與支持。 新訊〈緬甸羅興亞人—社群發起之紀念與保存身分運動〉,由羅興亞人權網絡(Rohingya Human Rights Network)的創辦人萊伊斯‧提蒙,談緬甸境內羅興亞人身分抹除的危機,以及不斷加劇的種族清洗與衝突,透過全球性羅興亞人社群,積極透過數位記錄保存羅興亞村落遺址、身分紀錄、個人歷史。 第二篇新訊則從緬甸境內視角切入,由醫師翁明撰寫〈深植緬甸的長期創傷—以翁診所心理健康計畫為例〉,長期籠罩在衝突壓力下,緬甸仰光居民多受精神疾患、毒品、貧窮所苦,診所以藝術治療、電影拍攝計畫為介,不僅為病患的心理健康提供更加包容性的對話空間,更紀錄了緬甸的精神縮影。 第三篇新訊由國立臺灣歷史博物館展示組研究助理張文馨,撰寫〈臺灣歷史的離散記憶:流亡藏人的生命軌跡〉一文,分享博物館如何與在臺流亡藏人社群合作,透過工作坊,講述個人生命中的流亡經驗與移動路徑,窺見藏人因政治敏感性,不得以在社會中隱身的多重弱勢處境。 專文〈香港自由藝術獎2023:藝術與人權倡議的跨國連結〉,由策展人李伊東撰成,探討面對政治壓力及國安法的實施,如何透過展覽,策略性亞太地區資源,以推動人權倡議,以區域合作獲得各國的共鳴與支持。 另一篇專文〈柬埔寨地雷博物館:一顆地雷、一條生命〉,則由長期支持地雷博物館的比爾·莫斯.桑切撰寫,闡述柬埔寨長期內戰後,留下數以萬計的地雷,因自立拆除地雷而起的博物館,目前致力於清除地雷與相關教育、開辦鄉村學校。

人權專文

作者介紹:葉鎭源 國立交通大學資訊工程研究所博士。現為國立自然科學博物館營運典藏與資訊組副研究員兼任圖書資訊科科長。 單位介紹:國立自然科學博物館 位於臺中市中心,為國家設立的第一座科學博物館,也是首座將自然科學生活化的博物館!常設展示呈現多樣性,主要展示區包括:太空劇場、立體劇場、科學中心、生命科學廳、地球環境廳、人類文化廳、植物園等,內容豐富且深具教育意義。每年平均三百萬參觀人次左右,是最受歡迎的自然史博物館。 博物館的氣候行動參與:以國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展為例

關於作者:李伊東 李伊東,「香港民主女神」及「日本香港民主連盟」共同創辦人。出生於香港,曾在英美留學,之後在2017年於東京大學取得建築學碩士學位,並在當地從事建築設計工作。李在2019年的香港反送中運動期間創立了「香港民主女神」(Lady Liberty Hong Kong)(下稱LLHK)團隊,建立了基於香港前線示威者形象而設計而成的民主女神像,迅速成為了象徵香港民主運動的視覺符號之一。2020年在《港版國安法》通過後,李搬往日本營運LLHK團隊,並於先後在東京、台北、加拿大等地舉辦藝術展和研討會等倡議活動,繼續以藝術方式在民間社會傳播香港民主議題。2023年,李再共同創立了「日本香港民主連盟」,旨在透過議會遊說及公眾活動將香港問題帶到日本政界議題中。 關於香港民主女神與日本香港民主聯盟 「香港民主女神」與「日本香港民主聯盟」皆由民間發起的團體,前者自2019年反送終期間成立,自2024年4月1日起合併,原有成員將聯手合作擴展團隊職能,致力於各種形式活動支持香港民主運動、區域倡議及政策研究計劃,在東亞地區建立港人聲音的根基。 香港自由藝術獎2023:藝術與人權倡議的跨國連結

作者:比爾·莫斯 比爾·莫斯(Bill Morse)和妻子吉兒(Jill)定居加州棕櫚泉市20 餘年。2003 年,他們聽說了阿基拉(Aki Ra)這個人,知道他在柬埔寨境內拆除清除地雷,因此受到啟發,根據美國慈善機構分類的 501 (c)(3) 規定,創立了地雷解除基金會(Landmine Relief Fund)來支持阿基拉。由於阿基拉收養二十多個孩子,莫斯經常前往柬埔寨幫忙。2007 年,政府下令終止阿基拉的排雷工作,夫妻倆便協助成立非政府組織—柬埔寨自主排雷(Cambodian Self Help Demining,CSHD),這個組織之後於 2008年取得政府許可。2009 年,莫斯和妻子直接搬到柬埔寨持續協助,由吉兒輔導組織運作與計畫。 柬埔寨地雷博物館與阿基拉 阿基拉生於 1970 年,在柬埔寨不遺餘力地清除地雷,讓居民免於地雷危害,事蹟廣為人知。他 5 歲時在紅色高棉(Khmer Rouge,亦作「赤柬」)政權下被帶走,跟著不同軍隊活動近 35 年。1990 年代初,他與聯合國合作清除吳哥窟周圍的地雷,並於 2007 年創立柬埔寨地雷博物館(Cambodia Landmine Museum)與救濟中心,又於 2008 年成立柬埔寨自主排雷組織。2023 年起,他從排雷工作第一線退居幕後,全心經營博物館,教導柬埔寨人地雷相關知識。 柬埔寨地雷博物館:一顆地雷、一條生命